2024年2月12日

隈事務所(正式名称は隈研吾建築都市設計事務所。省略してすみません)からの初めての委託業務が2020年6月からの江戸川区の案件だった。

(当初は守秘義務もあり、実績欄には某アトリエ系設計事務所の都内案件としてある)

2019年に隈事務所設計の屋外イベント会場計画を鹿島が請負う予定で動き始め、

その舞台音響・照明および施工計画を鹿島側のコンサルとして参画したことが隈事務所とのお付き合いのきっかけだった。。

このプロジェクトはコロナの影響もあり残念ながら実現しなかったのだが、

その翌年に隈事務所から、直接業務委託しても良いかと打診があり「オフコース」とお答えして始まった江戸川区の案件。

なぎさ公園というかなりの面積の公園内にある小高い丘に半分めり込んだ形で設計された児童文学館の建設計画。

掘削時にバランスが取れない「偏土圧」という条件の地下計画を求められ始まったのだが、

協議が始まると、公園全体の整備計画と同時進行が求められ、

植栽工事などとの関係で工事用の動線を都度変更しながら確保する計画も求められ、随分と時間をかけて検討する業務になった。

それが無事竣工して話題になっているので嬉しくなった。もちろんとうりょう事務所の名前はどこにも出てこないが。(笑)

その話題の施設は、魔女の宅急便の原作者である角野栄子さんの「魔法の文学館」(角野栄子児童文学館)

暖かくなったら訪問しようかな。

2024年1月

HPの更新をすっかりさぼっており、時々読んでくれている知人から指摘を受けるのだが、

耳元で「先延ばしの天使」が「明日にしよか~」とささやき、なんと1年半もそのままにしてしまった。

新年を迎え気分一新で始めてみよう。

2024年1月9日 年に一度の人間ドック

毎年年初に受けることにしている人間ドックを受けてきた。

祖母・両親が癌だったので、毎年必ず腫瘍マーカーをオプション追加してチェックしている。

速報だが、今年も問題はないらしいという結果で一安心。

2018年にピロリ菌撲滅作戦をし、その時たまたま前癌状態の組織が見付かり摘出してもらった。

それまでは毎年胃カメラで、怪しげな部位がありますと組織を取られていたが、

翌年からは「綺麗な胃ですね」と写真を見せられて安心していたのだが、今回久々に取られた。

人間ドックは怪しきものは逃さないぞが前提なので、まぁ多分大丈夫だろう。

2023年12月末 鹿島の慶應義塾大学リクルーターから

2022年度に「建築生産」を受講した大学院生が、加藤先生の講義を受けてゼネコンを目指す気になったと、

鹿島を第一希望にして就職活動をしていると連絡を受けた。

こういう話はちょっと嬉しい。教育者というのは、こうしたことを喜びにするのだろうか。

2022年8月25日 sai総合企画インターンシップ

saiへの就職を検討してくれている学生達を対象にしたインターンシップが行われているのだが、

そこで施工現場の実情を30分ほどで話してくれと言われ、建設業界の現状や建築工事の特殊性など語った。

計画的に生産するメーカーなどと違って、建設業は工事の進捗状況によって負荷が大きく変動するので、

ある日は早出や残業、時には休日出勤も求められる業態であることは正直に?話した。

しかしながら、出来上がっていくワクワク感や完成した時の達成感は、他の業種では味わえないものだ、と暑苦しい話をした。

10人ほどの学生達のうち、何人が施工図の世界に入って来てくれるんだろうか。

2022年8月11日 山の日

忍びの合言葉のように、「海の日」の向こうを張って「山の日」というものが制定されたと思っていたのだが、

誰が提案したのか知らないが、おぬしやるな、と思うほど絶妙な祝日だと分かってきた。

そもそも学校の夏休み期間になんで祝日なんだ、と思っていたのだが、

ターゲットは、あくまでも大人達だったと気付いた。

更に、お盆の13日の前々日の8月11日という設定が絶妙だと理解できた。

多くの企業は、8月13日を含む前後を夏期休暇として設定する。鹿島も例年、13日を含む前週の土曜日から翌週末の日曜までの9連休にしている。

ところが今年は山の日が木曜だったので、大判振る舞いで11日からの11連休という過去にない長期休暇になった。

大企業は積極的に9連休を取ろうとするが、中小零細はそうはいかず短い夏休みになっているのが実態だろう。

そんな状況でも13日の前々日が祝日であれば、木曜日の11日から週末までの4連休にしようかとなりそうなもの。

長時間労働が問題になっている日本で、僅かではあるが休暇取得日数の向上に繋がる施策だったのかと納得した次第。

2022年8月9日 鹿島3年次教育

6週間かける社員教育も6年目を迎えた。初年度に講義を受けた社員は9年生になるわけだ。

そろそろ目に見える形で教育の効果が出てきて欲しい。

私の担当は最初の2週間。導入が上手くいけば最後まで順調に行くはずで、責任重大だ。

2022年8月3日 慶應義塾学生の現場見学会

昨年に続き、鹿島横浜支店にお願いして学生たちを引率しての現場見学会が実現した。

建設中の鹿島の社員教育施設。躯体工事はほぼ終了していて、教育用のコンテンツを含めた内装工事の真っ最中。

施工途中のモックアップを用意して、それを使って社員教育をすると分かっているのだが、

完成した建屋の中に施工中の躯体があるという、なんとも不思議な状況に納得するまで時間がかかった。

学生たちは、生の現場を見ることができて目が輝いていた。横浜支店には感謝・感謝。

しかし、猛烈に暑くて大変だった。

2022年7月22日 東洋大学川越キャンパス

お願いされていた東洋大学での施工図の特別講義。

東武東上線鶴ヶ島駅から徒歩7,8分のところにあるキャンパス。

IDメンバーの一人がここの土木学科出身なので、馴染みのあるキャンパスなのだが訪れたのは初めて。

受付で記帳してから、うっそうとした木立の中を歩くこと数分やっと校舎が見えてきた。

自分はキャンパス無しの公道に面した校舎群で過ごしていたので、こうしたキャンパスに憧れがあったな。

講義は1.5時間×2。受講生は60人ほど。佐沼のメンバーがメインで話してくれて、こちらは時々割り込み説明をする感じで無事終了。

次週も予定されているので、もう一度確認が必要。

2022年7月19日、20日 コロナ感染で大阪での講義ドタキャン

20日に某ゼネコン大阪支社の講義が予定されており、前日の19日に大阪入りして久々に大阪の同期と旧交を温める予定にしてあったのに、

なんと、大阪支社店でクラスターが発生したので今回は中止・延期とします。と19日の朝に急な連絡が入った。

バタバタと新幹線とホテルのキャンセルをし、同期にその旨連絡を入れて楽しみにしていた2度漬け禁止串揚げ店をキャンセルしてもらった。

まったくコロナのやつ。

しかし、また感染が広がってきているようで心配だ。

2022年7月8日 佐沼建築システムデザイン

東洋大の浦江教授から、施工図に関する特別講義をして欲しいとお願いされた。

ゼネコンの立場と施図会社の立場で施工図へのアプローチが異なるので、双方協力して講義をしようとの打ち合わせ。

12時までの打ち合わせ予定で、終えてニュースを見たら安部元総理銃撃とあり衝撃。

日本でこんなことが起きるとは信じられない。

2022年7月6日 建築研究振興協会での第一回打合せ

何も知らずに引き受けた工事工程評価の第一回ミーテイング。

依頼元はなんと大手デベロッパーだった。晴海の選手村をマンションに更新して販売する計画の工事工程の第三者評価。

マンション購入者に工事に掛かる時間を納得してもらう必要があるので第三者評価が欲しいと説明を受けて、こちらも納得。

施工担当のゼネコン3社も参加して詳細な説明受けた。

特殊な工事なので説明を受けながら感心することしきり。

いくつか不明な点について質問した。また、建築知識のない購入者が理解出来そうもない表現について指摘して打ち合わせを終えた。

当初の企画段階から最終仕上げまでの壮大なオリンピック計画の一端を垣間見ることができて、良い経験になった。

2022年6月30日 建築研究振興協会からのメール

某マンションの免震装置交換工事対応でお世話になった建振協の担当の方から突然のメール。

建築工事工程が適正かどうかを公正に判断できる方をご存じないですか。という内容。

日建連適正工期算定プログラムの開発に携わったヤツだと知った上でのギャグ狙いのメールかと思ったら、まったく違って、

工事工程の適性を判断して欲しいという委託が来て、はてさて誰に相談するかと考えたときに私の顔が浮かんだとのこと。

特定のゼネコンには頼めないので、工事工程のノウハウを持ったゼネコンOBに頼むしかないとの判断。正しい。

しかし、ご存じないですか、ではなく、加藤さんなら出来ますよね、と聞いてほしかったな。

2022年6月23日 建設業振興基金 建築施工管理技術検定試験委員

1級・2級施工管理技士試験の問題についてチェックする、年に1回の責任重大な仕事。これももう4回目になった。

毎年のことだが、かつて自分が必死になって受けた試験の問題をチェックしている自分を不思議に思う。

2022年6月12日 鈴木康博コンサート

高校時代の友人に誘われて、元オフコースの鈴木さんのライブに行った。

1990年代前半のパルコ劇場でのライブに行って以来だろうから30年ぶりということ。時の流れはなんと早いことか。

8歳年上なので、御歳75歳。いいおじいさんになった。

声の張りは年相応に渋くなっているが、ギターテクニックは益々磨きがかかったというくらい素晴らしかった。

オフコースの全盛期にバンドでガンガンやっていた形と全く違うアコギ一本でのソロ演奏だが、オーディエンスを引き付ける力は凄かった。

2022年6月9日 慶應義塾大学講義

田町での座談会を終えて日吉に移動し9回目の講義。

講義は粛々と進んでおり心配はないが、昨年の受講生から進路について相談したいと連絡があり、今日の講義後の面談を約束した。

どうしても施工の仕事に就きたいのだが、何を優先に学べば良いのか悩んでいるのでアドバイスが欲しいということだった。

また、私に気を遣っているのか、是非鹿島に入りたいので会社説明会を受けるつもりです。とのこと。

施工管理は、大学でどんなに優秀な成績を取っても最初は役に立てない仕事。

浅くても良いので、広い知識を持っていれば早く活躍できるのではと思っているので、取り敢えず全部真面目に受けようね。と伝えた。

鹿島ファンは嬉しいけれど、他にも立派なゼネコンがあるから色々話を聞いた方が良いよ、ともアドバイスした。

(具体的社名を出してアドバイスしたけど、ここでは控えておきましょう。)

2022年6月9日 建築雑誌「建築技術」座談会

建築施工業界で最も信頼されている雑誌「建築技術」で施工図特集をするとのこと。

仕込みは、建築士会連合会の施工図WGに参加しておられる東洋大学の浦江教授で、

その施工図WGのメンバーで座談会をして、現状の問題点や今後の方向性をあぶり出そうという企画。

雑誌の記事になるわけなので、間違いやまずい発言をしてはいけないと最初は気を遣っていたが、

皆さんの発言を聞きながら、段々と熱くなって色々な発言をした。

後日、雑誌社が取りまとめしてくれたゲラが届き、修正をする約束なので安心はしているが、どんな感じになるのか楽しみだ。

2022年5月30日 鹿島1年次教育(at あてまベルナティオ)

毎年1月開催の1年次教育がコロナの感染拡大で延期され5月末になった。

早めの新幹線で越後湯沢まで来て、ずっと来たかった駅なかの「ぽんしゅ館」で新潟の美味しいお酒をいろいろ堪能した。

ちゃんと酔いを醒ましてから人事教育スタッフと合流。

ちなみに、私の担当講義は翌日なので酒気帯び講義ではありません。

2022年5月22日 大手町フォーシーズンズホテル

24日の67歳の誕生日前にお祝いをしてもらった。

Otemachi Oneは鹿島の施工案件であるし、このホテルエリアを担当したのがヤマハ銀座ビル工事の時の副所長なので、

ちゃんと見に来なければと思っていた施設。

職業病の鵜の目鷹の目でチェックしたが、素晴らしい出来栄えで安心?した。

2022年5月11日 三田ガーデンヒルズ

去年の10月から、慶應義塾の三田会が行っている起業支援の建築分野に関するコンサルを受けた。

初めの案件は、品川近くの御殿山にある既存施設の中での改修新施設。

2件は本家本元三田の再開発案件で、まったくの新規施設。

現地確認に出向いたのだが、広大な敷地びっくり。都内のど真ん中にこんな敷地があったとは。

さいたま新都心の再開発工事を思い出して、妙に気合が入ってしまった。

2022年4月5日 還暦祝い(at調布)

技研でお世話になった女子(当時)が還暦を迎えたとのことで、お祝いの会を開催した。

当時と変わらぬ元気さ(跳ね返り・やんちゃ)を見せつけられて、負けちゃいられないと思った。

あの元気さを見ると、日本は最低でも70歳定年にすべきだと思ってしまう。

2022年4月7日 慶應講義4年目 久々の対面講義

4年目になる慶應義塾大学理工学部の講義が始まった。

過去2年間は学生と直接接することができない講義だった。やっと3年ぶりに対面での講義ができる。

とは言いながら、感染者や濃厚接触者が見込まれるのでオンラインでの配信もするハイブリッド型講義となった。

教室にいる学生達には直接語りかけながら、画面の向こうにいる学生と時々ヘッドセットで会話するという、

なかなかスリリングな講義が始まった。

2022年4月4日 同期海外担当と会食

ずっとシンガポールで仕事をして、すっかり外人になった同期が久しぶりに帰国したので食事をした。

コロナ感染は猛威を奮って国内でも大問題になっているが、アジア圏では日本国内の比ではないほどの影響が出ていると聞かされた。

国をまたいだ仕事をしているビジネスマンは、それぞれの国からの出国もままならず想像を絶する苦労をしているようだ。

2022年3月31日 久々のバンド練習

コロナ感染が始まって以来自粛していた練習。2年ぶりということ。

この年齢になってからの2年間のブランクはとてつもなく大きい。

出来はともかく、皆の元気な顔を見ることができて安心・安心。

2022年3月29日、30日 大阪での講義と京都の叔父宅訪問

某ゼネコンの社員教育で、今回は大阪支店に出向いての講義。

講義内容は土質と杭に関するもの。関東と関西では地盤がかなり違うので東京支店向きの内容から少々変えて説明する。

久しぶりに大阪に来られたので、ちょっと足を延ばして京都の叔父の家に顔を出した。

亡き父の一番下の弟君。随分と可愛がってもらったし、とてもダンディなので大好きな叔父さん。

奥様(義理叔母)がまた素敵な方で、私の中での理想の夫婦。

ず~と若かった一番下の弟も80代後半になり、しんどそうに見える。

次回の大阪遠征でも顔を出そうと思いながら帰ってきた。

2022年3月24日 sai総合企画

昨年11月に鹿島の先輩から引き継げ!と仰せつかった施工図を専門としている会社の社員教育。

1級建築士受験のための講習。「朝勉強会」という企画で8:15から30分間の集中講義。

2022年3月22日 永田音響設計事務所

本郷三丁目で関係者待ち合わせして、久々の訪問。

3月末とは思えない寒さ。かなり強い雨の中にちらちらと雪が混じっていた。

鹿島が施工する虎ノ門の再開発ビルの中に新設されるホールでの音響コンサルタントに関する打合せ。

現社長の小口さんは軽井沢大賀ホールを担当だった関係で、永くお付き合いをしていただいている。

打合せが終わったタイミングで会議室に顔を出していただき、短い時間がったが楽しくお話ができて嬉しかった。

2022年3月15日 千駄木現地確認

某有名アトリエ系設計事務所からの委託新規案件の現地を確認した。

地下鉄千代田線の千駄木駅は、通過したことはあるが初めて降りる駅。

新規案件は地下がかなり深いので地下水の問題がある。

駅近くに、滝で有名な公園があるというので地下水を確認できるかなと早めに出かけて調査した。

周辺の高低差を見ながら滝の水量も眺めて、今回の案件にあまり地下水の心配はないかなと判断した。

この地域は、こんなことでもないと足を踏み入れることは無いわけで、有難いと思う。

2022年2月28日 恵比寿厚生中央病院

1月に受けた年一回の人間ドックの結果に「加齢黄斑変性の疑いあり 要検査」とあり、予約を取って眼科にきた。

25年間人間ドックを受けてきて「要検査」は初めてだったので、ちょっとドキドキしながら色々な検査を受けた。

結果としては、問題なしということだったが、加齢と名前がついた症状なので、いずれそうなるものだと覚悟しておくことにした。

検査で目薬を点すとき「しばらく眩しいですからね」と言われて、病院内では気にならなかったが、

病院を出たら、やたら眩しくてビックリ。その日は夕方まで眩しさを感じていた。

2022年2月26日 3回目のワクチン接種

今回は、キャンセル待ちでさっさと受けることができず、大田区のネット予約で申し込んだ日程どおり接種を受けた。

前2回がファイザーだったのでモデルナが良いかなとも思ったが、徒歩で行ける接種会場はファイザーだったのでそのままに。

今回は、その日の夜から注射した周辺直径20センチほどに筋肉痛のような痛みが出て、2日間違和感があった。

まぁ、熱が出たり動けなかったりということはなかったので、良しとしよう。

2022年2月9日、10日 某ゼネコン社員教育講師

「建築技術者教育アカデミー」で受託した技術教育で鉄骨に関する講義をしてきた。

コロナの感染拡大で、対面の予定が急遽オンラインになり受講者の反応が見られず少々消化不良だった。

中小ゼネコンでは社員の技術教育が一番の悩みであろうから、お役に立てればよいのだが。

2022年2月7日 川崎市麻生区の現場見学

大賀ホールの時の建築担当が所長になっての初めての現場。

見に来てください、と言ってくれたのでお邪魔した。

元上司に担当現場をチェックされるのは、けっこう面倒なことだと分かった上での訪問。

カメラの交換レンズを作っているSIGMA(シグマ)という会社の本社施設で非常に凝った設計だった。

所長自ら案内してくれて、施工がかなり難しかったであろうと容易に想像できる内容を、さらっと説明してくれた。

どれほど苦労があったとしても、愚痴やその苦労をことさら言わない姿勢に自信が感じられて、なんだか嬉しかった。

父が亡くなるまで新百合ヶ丘に実家があったので、懐かしいエリアに久々に行くことができて、これも嬉しかった。

2022年1月31日 某専門学校で施工図に関するヒアリング

建築系の技術者を数多く輩出している大手専門学校。

鹿島のOBというだけの何者かわからない変なじいさんからの申し入れを快く受け止めてくれて、実現したヒアリング。

いま行っている施工図に関するカリキュラムと、就職先として施工図会社をどのようにお考えなのか、お話を伺った。

カリキュラムはかなり充実しており、さすがだなと感じた。

建築の講座を持っている専門学校の協議会があるので、そこで協議されたら如何ですかと言われ手応えを感じた。

2022年1月24日 某マンションのリニューアル工事騒音対策検証

2年前の10月からお手伝いしてきた、某マンションの改修工事騒音振動対策。

書類での検証や、某ゼネコンの技研でモックアップ実験

(実際と同じ躯体を作り、穴あけ作業などの騒音・振動のデータ取り)を経て、

いよいよ実作業に入ったので、現地で作業に伴う騒音・振動を測定し検証することに。

問題になっていた特殊作業の騒音・振動は、体感上まったく気にならないレベルだった。

こうしたお手伝いは、結果として何事も起きないことで評価されるので一安心。

2021年11月22日 鹿島先輩と久々の会食

ひょんなことから、かつてお世話になった大先輩にお目にかかることになった。

さいたま合同庁舎工事の時に支店工事管理部長をされていた方。11歳年上だ。

建築士会連合会で活動している施工図に関して、ほぼ同じ考えをお持ちで、

とうりょうがこうした活動をしていると聞きつけて、声をかけていただいた。

お互いの思いを語り合って盛り上がった。

そのあと、もう一つ話があるんだと言われ、

何かと思ったら、いま自分が頼まれている仕事を引き継いでくれと言われビックリ。

喜寿になり、そろそろ身を引こうかと思っていたところ、いいやつが見つかったということらしい。

お前も、あと10年は頑張らないとだめだぞ、とハッパをかけられた。

2021年10月29日 熊本県天草

公文協の仕事を終えてからレンタカーでフェリーを使って天草に渡ってきた。

西側の海岸線にはサンセットラインと呼ぶルートがある。

日没時間を気にしながら車を飛ばし、日本夕日百選の鬼海ヶ浦展望所にたどり着き、

めでたく素晴らしい日没を見ることができた。

天候に恵まれなければ絶対に見れない絶景。日頃の行いだ。(笑)

2021年10月28日 熊本県人吉市

せっかく公文協の仕事で熊本まで来られたので、自費で足を伸ばした。

まず、昨年豪雨で大きな被害を受けた人吉市を訪ねた。

街中に更地が目立ち、被害を受けた施設の撤去が進んでいると分かった。

中心部を流れる穏やかな球磨川が甚大な被害を引き起こしたとは信じられない。

青井阿蘇神社は床上浸水の被害を受けたが、きれいに復旧されていた。

とは言いながら、門前にある禊橋の朱色の手すりは壊れたままだし、

傍の街灯の高いところに濁流の残骸が残っており、氾濫の凄さを示していた。

2021年10月20日 慶應の学生達と就職に関する面談

慶應の非常勤講師を3年勤めて初めて学生から就職に関する相談で連絡をもらった。

それもマスター2人と学部生1人と、3人もからなので驚いた。

色々な進路を考えている。施工系にも興味があるのでゼネコンの話を聞かせてほしい。

経験豊富なじいさんの話も良いだろうが、やはりバリバリの現役の話を聞かせてやりたいと思い、

鹿島の人事担当に相談したら、横浜支店の3年生2人を派遣?してくれることになり、

関内のファミレスを集合場所にして面談をした。

最初はお互い堅かったが、段々と打ち解けて活発な面談になった。

来てくれた鹿島3年生の2人が、今の仕事に誇りをもって取り組んでいる様子が分かり、

なんだか嬉しくなり、とても気分よく帰ってきた。

2021年10月~11月 公文協 熊本県某市文化施設支援

公立文化施設協会からの毎年の委託業務。

昨年お邪魔する予定になっていたのに、コロナで中止になった熊本県の案件。

3回に渡り、現地で市の担当の方と施設運営の方達と直面するメンテナンスや今後の対応について話し合った。

皆さんこの施設に愛着を持っておられることが感じられて、こちらも力が入る。

1978年竣工の施設で老朽化は否めないが耐震補強はされており、定期的なメンテナンスもきちんとされているので、

上手に手を入れれば、まだまだ市民に愛される施設として活躍出来そうだと感じて、色々意見をさせてもらってきた。

2021年10月28日 虎ノ門ニッショーホール

関東支店の大宮大門再開発工事が竣工して、ホール工事との関りが無くなると寂しい思いをしていたところに、

東京支店のホール工事のオファーが舞い込んできた。アテにしてもらえるということは有難い事だ。

私の直属部下ではなかったが、当時交流があった工事課長が立派に所長になっての工事とのことで、頑張ってお手伝いしたい。

私の祖母・両親が虎の門病院にお世話になっていたので、虎ノ門は子供のころから足を運んだエリアであるし、

ニッショーホールにも何度か行ったことがあるので、土地勘のがあると自信満々で初めての打合せに出向いたのだが、

再開発が進んで、すっかり様変わりしてビックリした。

2021年8月30日~9月17日 鹿島3年次教育

3年次教育が始まった。今年で5年目なので、初年度に受講した社員達は8年生になるわけだ。

自分の8年生を思い返すと、ちょっと自信がついてきて生意気なことを言い始めた頃だろうか。

8年目にして初めての年下社員が新入社員で、お前が教育担当だと言われて困惑したことを思い出した。

2か月ほどの講習で、設計図・施工図・製作図のことを理解して、ものづくりの楽しさを知ってもらいたいし、

一日も早く、会社だけでなく社会に貢献できる仕事が出来るようになって欲しい。

2021年8月2日 慶應理工学部 現場見学会

コロナの感染者数を見ながら学生達に意見を求めたら、実際の現場を見たいという希望者が半数を超えたので、

鹿島の横浜支店に無理なお願いをして、20名ほどの現場見学を受け入れてもらえる工事事務所を紹介してもらった。

現場は日々の管理でとにかく忙しいので、見学者を受け入れる余裕は無いと分かっている。

そんな状況で、学生の見学を受け入れてくれた工事事務所のメンバーに感謝・感謝。

講義は全てオンラインだったので、学生達と一度も会ったことが無く、

現場のゲート前で、初めて顔を見て名前を確認して言葉を交わすという、昔では想像できない子弟?関係に笑ってしまった。

みなとみらい地区で超高層複合施設の工事を進めているのだが、ITを駆使した施工管理をしている。

学生達は最先端の施工管理を目の当たりにして感動していたが、ちょっと良すぎるものを見せてしまったので、

ここは特殊な例であって、一般的にはもっと泥臭い管理をしているよと必死に説明する羽目になった。

2021年6月 建築士会連合会 施工図WG

2年越しの活動がやっと具体化してきて、いよいよ施工図会社にも参加してもらう委員会が始まった。

以前からお付き合いのある会社さんもいるし、全く初めてお話をする会社さんもいる。

それぞれの会社規模に依るし、お付き合いしているゼネコンにも依って意見が異なることが予想される。

全員の意見を纏めることは難しいだろうけど、最大公約数的に意見を集約して、

施工図業界の地位を確立する方向に持って行かないと、このWGに参加した意味が無いと思う。

2021年年末

数人の方から、「ブログ、長い間さぼっていますね」と言われ、嬉しさ半分恥ずかしさ半分で、頑張って更新しようと決めた。

ちょっと時間を遡って書いてみよう。

2021年6月29日 某ゼネコンの社員教育受託業務

参加させてもらっている建築施工系技術者の教育をおこなう「建築技術者教育アカデミー」に、

売り上げ数100億円規模のゼネコンから社員の技術教育についての打診があったとのことで、まずはヒアリングに出向いた。

ゼネコンは売上高が大きいので、世の中からは保有資産がたっぷりある大企業の様に思われているが、

受注金額の殆どを専門業者さんにお支払いする業態でなので、会社の保有資産はそれほど有るわけではなく、

優秀な技術者だけが保有資産であり、業界では人材ではなく「人財」と呼んでいる。

私が所属していた大手ゼネコンであれば、社員の教育システムはしっかりしているし、教える側の人材にも不安は無いが、

規模の小さい会社は、教育システム構築も講師の確保も難しいと想像される。

人命を守り、永く使ってもらえる施設を作るためにも、建築技術系人材の育成は必須なので、お役に立てればと思う。

2021年6月25日 建設業振興基金 建築施工管理技術検定試験委員

1級・2級施工管理技士試験の問題についてチェックする年に1回の責任重大な仕事。

作成された施工管理法の試験問題に対して意見を求められる。

施工に関する問題なので、現場で実際に行われている工法なのか、実際に使われている言葉なのか、などに注意して意見を述べた。

若かりし頃、自分が必死になって受けた試験の問題をチェックしている自分を不思議な気分で見てしまう。

2021年6月24日 コロナワクチン接種(2回目)

今回もキャンセル待ちが大成功で、ちょうど3週間目の今日に前回同様電話が掛かってきて2回目を接種してもらった。

16時過ぎに電話があり、今現在キャンセルは出ていないが、もし出た場合18時近くでも大丈夫ですか、と確認されたので、

18時まで待っていたのだが電話は無く、今日はダメだったかと諦めて、ビールをプッシュっとした時に電話が鳴った。

折角開けたビールとワクチン接種、どっちを取るかと一瞬悩んだが、当然ワクチンだろうと決断して出掛けた。

2021年6月3日 コロナワクチン接種(1回目)

大田区のワクチン申し込みが5/28(金)から始まった。

8:30からネット申し込みをしたのだが、見る見る予約済になって行き、押さえられたのは6/21だった。

翌月曜から、その週のキャンセル待ちが出来るシステムになっているので、これにチャレンジして6/3を申し込んでおいた。

15時過ぎに、見知らぬ番号から電話が掛かってきて取ったところ、

「キャンセルが出ましたが、これから来れますか。」という確認だったので、二つ返事で接種会場に向かった。

こちらは、ラッキ~と喜んで会場に向かったのだが、会場の区の職員たちが最敬礼で迎えてくれてびっくり。

彼らは、ワクチンを余らせて廃棄することは避けなければならないので、

電話したら直ぐ飛んできてくれたじぃさまには感謝感激だったわけ。

彼らが受けているプレッシャーを感じて、大変なことをやっているんだなと理解した。

2021年5月30日 ブルーレイレコーダー新規購入

15年前に購入したBDレコーダーが時々言うことを聞かなくなってきたので、さすがにお役御免にしてやらないと最新型を購入した。

テレビとの接続はHDMIケーブルを繋ぐだけで済んでしまい、あっけない。便利になって有難いと思わないと。

淋しいのは、アナログの音声出力端子が無くなっていること。Rは赤でLは白のピンコード端子。

いまだに旧型のオーディオセットで音楽を聴いているオールドマニアとしては、遂にその時が来たかという感じ。

いま持っているCDは、新BDレコーダーで再生しても聴けないわけで、いよいよAVアンプへの切り替えを考えろってことか。

2021年4月24日 運動不足解消のための散歩

3度目の緊急事態宣言が発令され、通っているジムから5月11日まで休館しますと連絡が来た。

ここのところ真面目に週2でランニングと筋トレをして、体調も体型?も良い感じになっていたので、困ったなと思った。

去年の初回宣言に、自宅周りをあちこち歩いて新しい発見があったので、また行くかと思い立った次第。

田園調布駅までの片道約2㎞。かなりアップダウンがある道を大きな歩幅で速足で歩いた。天気も良かったので気分よく汗もかけた。

田園調布駅近くは、高級側?がかなりの高台で東横線を挟んだ一般側を見下ろす感じになる。

その昔、田園コロシアムがあった敷地が今はテニスコートになっており、それが一望出来た。

1979年8月にオフコースが、この田園コロシアムで野外ライブを行った。

当時、新入社員で大阪にいたのだが、どうしてもライブが見たくて、トンボ帰り弾丸ツアーでここに来たことが思い出されて懐かしかった。

2021年4月8日 慶應理工学部講義 第一回

建築生産という講座。今年で3年目になる。

コロナの影響で昨年度からオンライン講義になったが、これは、いずれこうなる予定だったものがコロナで前倒しされただけなのかもしれない。

学生達が集まって交流する機会が無いことは大きな損失で、これをカバーする方法論は思いつかないが、

地方の学生が実家で講義を受けることが出来れば、1人暮らしのための大きな負担が不要になるわけで、

こうした経済的負担が理由で進学を諦めていた学生には朗報になる。

いま、教育現場の大きな変革に立ち会っているのかもしれない。

2021年3月29日~31日 浜名湖カントリークラブ

鹿島の後輩ご夫婦と泊まり掛けでのゴルフ。

浜松まで車で行ったのだが、渋滞もなく250㎞の快適ドライブだった。このくらいの距離はまだ行けることが分かり安心した。

宿はアクトシティのオークラにした。ここにこんな超高層ビルが必要なのかと思えるほどの威容。鹿島が施工した施設なので一応気を遣った次第。

ゴルフは2日とも好天に恵まれ、スコアはさて置き楽しいラウンドだった。

2021年3月8日~24日 建築士会連合会 施工図WG

2019年から参加して、施工図の置かれた地位を向上させるべく委員会で議論を進めてきた。

遂に施工図会社さんへのヒアリングまで辿り着き、お願いを受け入れてくれた10社の代表者から直接話を聞いた。

専門会社として色々ご苦労されていることを聞けて、ゼネコン側が想像しているよりすっと問題が山積していることが分かった。

耳が痛い厳しい意見もたくさん出て、意味のあるヒアリングになったと思う。

2021年3月3日 慶應大学理工学部

4月からの講義は対面で行っても良いが、原則オンラインでという方針に決まった。

オンラインのシステムが昨年度と違うものになるとのことで、日吉まで出掛けて講習を受けた。

ある程度分かっていることを前提にしての講習会なのか、説明のスピードが速く、

おじさん(おじいさんか?)はついていくのが大変だった。

2021年3月3日 母の命日

2007年に亡くなったので、もう14年も経ってしまったのかという感じ。

桃の節句に亡くなるなんて、絶対に忘れられなくて良いよなと親戚中から言われた。

2021年1月22日 公文協 水俣市文化会館支援業務

熊本市水俣市に伺って、ホールの現地調査を行いメンテナンス提案をする予定であったが、

コロナの感染拡大を受けて、直前に見送りになった。

熊本県の感染拡大状況をみると致し方ないのだろうが、残念。

2021年1月20日 日本大学理工学部建築学科

今年で最後にすることにした建築学科の非常勤講師の講義が終った。

あとは今日行った試験の採点をして、成績を付ければ責任を果たしたことになる。

1年目は、15回の講義のネタをつくり上げることに四苦八苦し、初めての講義にドキドキし、と大変だった。

2年目以降は、前年度の学生達の反応を思い出しつつ、自らを反省をしつつ、ネタの見直しをしてバージョンアップして来た。(つもり)

段々と上手になったかなと手応えも感じるが、教えるために自分の知識の整理が出来たことが一番の成果だと思う。

教育は人のためにするのではなく、自分のためにするものだと実感した。

2020年10月26日 某マンションのリニューアル工事騒音対策会議

私が学生時代お世話になった教授は、とうに退任され悠々自適の生活を送られている。

当時、兄貴分の助手だった方が次の教授になり、更に既にめでたく名誉教授になっておられる。

私から見ると既に3代目の教授が御活躍されているわけで、理解はしているつもりだが時代の流れを痛感させられる。

こちらが65歳になっているんだから当たり前なのに自覚がない。

その2代目教授(現名誉教授)から連絡をいただき、妙な?委員会に参画することになった。

免震マンションの免震装置を交換しなければならないのだが、交換工事に伴って発生する騒音振動を事前に検証する役回りとのこと。

もちろん基本的な判断は名誉教授がされるのだが、発生する可能性がある騒音振動を把握するために、

実際にどんな機械を使ってどのような作業をするのか検証しろという命題をもらっての初めての会議。

(一社) 建築研究振興協会が主催者の様で、免震装置のメーカー、取替工事を行う施工会社、そしてマンションの管理組合の理事が出席者。

なんだか大変なことに巻き込まれたかも・・・。

2020年10月23日 軽井沢でゴルフ

毎週ゴルフやってんのか・・・と思われそうだが、たまたま連続しただけ。(ということにしておこう)

じじぃの特権の平日ゴルフをしましょうということで、社外バンドのリーダーご夫妻と軽井沢で前日に合流し、駅前の美味しい洋食を堪能。

ゴルフは男二人のツーサムだったのだが、朝から雨。要は連ちゃんの雨中ゴルフということに。

ゴルフ場が高地だったため、霧というより雲の中になってしまいボールの行方が見えなくなった。

後半はまずますひどくなり、お互いの存在すら確認できない状況になり、結局ギブアップした。

記憶に残るゴルフになったから、いいか。(と思うことにする)

2020年10月17日 久しぶりのメンバーでゴルフ

山種美術館工事の時の工事課長と施工図担当だった若手(当時)とのゴルフ。

あいにくの雨予報で、前々日から行くの行かないメールをやり取りし、結局強行することに。

当日予報では、時間帯に依り1㎜~3㎜の降雨とのことで、やはりそのとおりに。

時間3㎜の雨というのは、かなりの降りだということを実体験した。

次回からは良く考えよう・・・。

2020年10月8日 建通新聞社

数回、記事の内容をやり取りをして纏まったものが、いよいよ本日発行された。

テキストでのやり取りをしてきたが、紙面にレイアウトされたものは別物の様に見える。

インタビュー中に撮影された自分の写真が掲載されており、いい歳になったなと再認識させられた。

2020年9月23日 日本大学理工学部建築学科

今年も「構法Ⅱ」の講義が始まる。

もう6年目になったので、そろそろ後進に譲るべきかなと考え、大学には今年を最後にしたいと伝えてある。

コロナの影響で、全てオンデマンドで講義を行うとの方針。

前期の慶應義塾は、オンラインでのLIVE講義を認めてくれたので、多少は学生と会話が出来たが、

事前に録画したものを学生たちが「視聴」するだけで、残念ながら接触は全くないことになってしまう。

1回目の講義を収録したが、1.5時間PC画面に向かって喋るのは何度やっても違和感がある。

学生達はテレビを見ている様な感じで、あまり違和感なく講義を受けるのだろうか。

2020年9月18日 建通新聞社

建通新聞社に出向き、インタビューを受けた。

「建設業の働き方改革 適正工期を考える」という掲載記事で、

私はシリーズ第2回のコメンテイターだとのこと。

ちなみに、第1回は国交省の不動産・建設経済局の青木局長だそうで、びっくり。

とうりょうなんてギャグのような事務所をやっている私なんぞが2回目に登場してよいのか、正直悩む。

2020年9月15日 建通新聞社

突然のメール。

10月1日付けで建築基準法の改正が行われるのだが、その目玉が「著しく短い工期の禁止」なので、

建設業の働き方改革と適正な工期の設定に焦点を当てた連載記事を企画しているとのこと。

日建連の委員をしていた2014年に、各社のノウハウを集めて

「適正工期算定プログラム」を作ろうと提案して認められた。

言い出しっぺの責任でプログラムの取りまとめ役をして、2016年7月にVer.1をリリースできた。

Ver.1発表の記者会見で説明役をしていた私と名刺交換をしていたので、

今回わざわざ私を探してメールをくれたとのこと。

その後、関係技術者たちの努力のお陰で、間も無くVer.5がリリースされる。

素晴らしいプログラムに育った。

そのプログラムが国交省からもお墨付きをいただいて、業界標準の工程算定ツールになったので、

開発のきっかけや、その当時の思いをインタビューさせてもらいたいとの依頼だった。ありがたいこと。

2020年9月11日 海外建築デザイン事務所

某外資系デザイン事務所に所属する知人から、建築のBCPについて話を聞きたいと頼まれた。

BCP:事業継続計画(Business Continuity Plan)

建築物の耐震・制震・免震構造についてや、災害時・災害後に求められることに対して、

建築業界としてどの様な対応をしているのか、などをヒアリングされた。

2020年8月28、29日 鹿島九州支店社員教育講師

これも3年目になる九州支店の施工系実務教育。今年は工程表についてと工程計画の演習。

数年前の本社3年次教育を受けて九州支店に着任したメンバーがいて、元気に挨拶してくれた。

2020年8月21日~9月25日 鹿島3年次教育

4年目になる1級建築士2次試験対応の講義。

2次試験は手書きの製図なので、学生時代からCADで育ってきた社員にとって一番のハードルになっている。

図面を手描きする練習を兼ねて、実務で最も重要な施工図に関する講義を行おうというグッドアイデアな研修。

私は担当を年々減らして、今年は前半の基礎教育の2週間ほどにしてもらった。

この研修を受けた社員が各地に散って、かなり役に立っているとの話を聞くと嬉しい。

1級建築士制度が大きく変わるので、この教育を来年度以降どうしていくのか鹿島として考えていると聞いたので、

形はどうあれ是非とも残すべきだ、と意見を述べておいた。

2020年8月 慶応義塾大学

なんとか、講義と最後の試験までオンラインで済ませることができた。

しかし一度も学生に会うことなく、成績を付けるのは何ともさみしい。

学生同士も机を並べての学びが出来ていないわけで、可愛そうでならない。

2020年4月 慶応義塾大学

講義をオンデマンドで、尚且つ3回分事前に収録しておいてもらいたいとの連絡があった。

試しに、1回目の講義を録画してみた。見直すと、言い間違いや口癖がひどく気になり、再度録画することに。

録画を前提にした講義は、所謂「ヤバい話」は出来ないと気付いた。

私の講義は実務の話なので、インパクトのある生々しい失敗や苦労話をして学生に興味を持ってもらいたいわけで、

担当教授に相談して、万が一のために事前録画はしておく前提で、講義はLIVEでやっても良い、と許可を得た。

2020年3月 慶應義塾大学

コロナ感染拡大で、なんとキャンパスを封鎖することになったと連絡があった。信じられないことだ。

4月からの前期の講義はすべてオンラインで行うことになるとのこと。

学生と対面せずに講義が出来るのだろうか。不安。

2020年3月 コロナの影響

事務所を立ち上げて3回目の年度末。年度末と年度初めはあまり依頼が来ないと理解したのだが、今年度はまったく様子が違う。

コロナ感染拡大のために、受託業務が全て延期もしくは中止となり、完全失業状態になりそうだ。

経済的な問題よりも、社会との関係が断たれるような恐怖の方が大きい。

2019年12月2、3日 淡路島 某文化芸術施設

8月にお邪魔した施設の2回目対応。

前回いただいた当時の設計・施工情報と現地調査から、いろいろ確認すべき点が判明したので、関係する技術を調査・確認した。

鹿島本社の技術陣に「ちょっと教えてよ」と、念のために確認をした。これが出来るのは本当に有難い。

先輩からの問い合わせは無下に断れないだろうと甘えている訳で、一応は申し訳ないと思っているが・・・。

2019年11月23日 忙しい一日(2)

披露宴が16時に終わり、急ぎ銀座ヤマハに向かった。

新婦のおじ様に飲め飲めと随分酒を勧められ、へべれけ状態。

バンドメンバーは、早い時間からヤマハに入ってステージのセットアップをし、リハをし、会場の整備をし、開場を待つばかりの状態。

そこへ、すっかり出来上がった酔っぱらいが礼服姿で遅れて入り、いじられること暫し。

受け狙いのようになって盛り上がって良かったが、問題は演奏だ。

結果は詳しく書かないが、やはり酔っぱらい運転は絶対してはいけないと再認識した。

2019年11月23日 忙しい一日(1)

1階に居候している甥っ子夫婦の11か月遅れの披露宴に列席した。

実は、社外バンドのLIVEが先に決まっており、披露宴の招待状を貰った時に「ゴメン、欠席だ~」と返したら、

親戚中から(主に姉からだが…)大ブーイングが来て、大変な騒ぎになり列席することに。

立派な大人としては、先に決まっている予定を優先するのが当然だと思ったのだが、どうやら非常識だったらしい。

仕方が無い(?)ので、LIVE当日の準備やリハーサルは免責してもらうようにお願いした。

新郎新婦は素敵だったし、姉夫婦が緊張しながら息子の晴れ姿に目を細めている様子を見て、やはり列席して良かったと思った。

2019年11月21日 LIXIL特別内覧会

毎年この時期もに行われる展示会。ご丁寧にご招待の連絡をいただけるので、顔を出すことにしている。

今年は「NEXT ANSWER LIXIL 2020」がテーマとのこと。外装や水回り、タイルなどの製品を見せてもらう。

今年は、存じ上げている方お2人がセミナーに登壇するので、聴講することが最大の目的。

10:30からと14:00から、それぞれ1.5時間なので、一日会場にいることになった。

2019年11月5日 叔母の死

父の妹が95歳で亡くなった。まあ、大往生といわれる年齢なので親戚一同、落ち着いた感じで受け入れている様に見えた。

私が生まれた時から面倒を見てもらい、生意気盛りの時代も随分可愛がってもらった大好きな「おばちゃん」。

10年ほど前から名古屋市内の老人福祉施設に入っていたので、名古屋に行く機会がある度に顔を見に行っていた。

毎回、お約束の会話があって、

亮ちゃん幾つになったの。(もう60過ぎたよ。)

え~!随分大きくなったわね。(それ、大きいって言わないよ)

庭にゴザ敷いて、おままごとしていたのにね。(いつのことよ、それ・・・)

みんなに迷惑かけるから早くお迎えが来て欲しいわ。(そういうこと言っている人に限って長生きなんだ。目指せ100歳だ)

もうこの会話が出来ないのは寂しい。9月に顔を見に行っておいてよかった。

2019年10月24日 鹿島九州支店社員「心を込めたものつくり教育」2回目

2回に分けての九州支店の施工系社員教育。今回は会場が佐賀県ということで、1日早く佐賀入りしてプライベート観光をした。

鹿島本社にいると、出張で全国を回ることになり、都道府県ほぼ行きつくしたつもりだったが、

よく考えると幾つか洩れているところがあり、その一つが佐賀県だったので福岡空港でレンタカーを借りて佐賀県の日本海側を回った。

あいにく天候が悪かったが、唐津城と七ツ釜を訪れることが出来た。

唐津は唐津焼が有名なので、焼き物をたくさん見た。

七ツ釜は岬の先端に大きな洞窟があり、天気が良ければ船でそこに入れるのだが、荒天で残念ながら上から眺めるだけだった。

それでも、迫力ある玄武岩の荒々しい断層を見ることが出来て感激した。やはり日本海は重々しいというか厳しい感じを受けた。

その日は、海水を濾過した不思議な温泉の宿に泊まり、名産のイカを佐賀の美味しいお酒と一緒にいただき、超満足。

翌日、10時に福岡空港に戻り皆さんと合流して、そこから真面目に講師をしましたよ。

2019年10月13日 1級建築士2次試験

2次試験(設計製図の試験)が、台風13号の影響で東日本エリアについて急遽順延となった。

1次試験を突破して必死に準備を進めてきた面々は、呆然自失だと思う。

自然災害による分かり易い物理的被害は報道されて表に出るが、こうしたソフト的な被害もたくさんあるんだと思い知らされた。

2019年10月12日 台風19号

強い勢力を保ったまま関東を直撃したので「珍しい」といわれたが、温暖化の影響でこれが当たり前になることは間違いない。

我家は多摩川から600mほど離れた高台にあるので浸水の心配は無いのだが、

多摩川がもし決壊したら、インフラを始め想像できないほどの影響を受けることは間違いない。

東横線多摩川駅附近に国交省の水位計があり、国交省HPで多摩川の水位をリアルタイムで伝えてくれていた。

心配なのでずっと見ていたのだが、危険水位(堤防天端-2.0m)はあっという間に過ぎてしまい、堤防天端から60㎝まで迫って来た。

今回は何とか決壊を回避したが、来年は危ないかもしれない。いったいどうなっていくのだろうか。

2019年10月8日 友人の墓参り

昨年末ぎりぎりに亡くなった大学の友人の墓参り。

秋田にいる友人が葬儀にも行けず、お線香を一度も上げていない、とずっと気にしていた。

ヤツは仕事で時々上京するのだが、なかなか時間が取れず延び延びになっていた念願の墓参り。

高田馬場で待ち合わせて、小平霊園に。

なかなか立派なお墓で、「おぅ、随分偉そうじゃないか」などと軽口を叩きながら、線香をあげ手を合わせてきた。

こうやって遠方から来た友人に墓参りまでしてもらえるのは、先に逝ったからだろう。

帰り道、お互いに「俺が先に逝ったら、ちゃんと墓参りしてくれよ」と言い合ってきた。

2019年10月6日、7日 瀬戸内海某案件

6日夜に岡山に入り、翌朝一番の船で現地入りした。

モックアップがほぼ纏まって来たので、施主・設計に見てもらう事になるのだが、その前に皆で確認しようということ。

隈事務所がデザインしたステージ外周に積上げる不思議な錐体が綺麗に出来てきた。

ステージに水を張るのだが、建築的な納まりも給水・循環設備も要求に耐えられる目処が立ってきた。

2019年10月1日、3日 東急ホームズ 鉄骨造新築工事

表参道のメインストリートからちょっと奥に入ったところでの新築工事。

規模は大きくはないが、敷地いっぱいの建築計画であり、更に前面道路が狭いので小型車量しか入って来れず、施工計画は非常に難しい。

鉄骨造ということで、鉄骨建方計画の事前チェックと実際の建方に立ち会うお手伝いをすることになった。

計画書は、基準・規制に従った上で品質と安全を確保出来るようになっているかチェックすればよいので粛々と対応したが、

実際の建方工事は、私が経験したことが無い条件がたくさんあり、緊張感溢れる立ち合いになった。

大手ゼネコンの施工管理手法とは異なる対応が求められることが良く分かった。

2019年9月18日 日本大学理工学部建築学科

「構法Ⅱ」の全15回講義が始まった。今年で5年目だ。

たまたま水曜日がレギュラーになる仕事の打診があり、この講師業が入っているためお断りしたのと、

もうそろそろ後進に譲った方が良いかと思い、担当教授に今年度限りで・・・、と申し出たら、

「急に言われても対応できないから勘弁して」と説得され、取り敢えず来年度を最後にしましょうとなった。

大学は、2年先のスケジュールを立てながら動いているらしいと初めて知った。

2019年8月18日 世のお盆休みに駐車場屋根清掃

昨年末に甥っ子が結婚して、我が家の1階に居候(?)している。

元々母との2世代住宅として作った家で、母が亡くなってからは空き家になっていた。

孫がめでたく結婚して、自分の家に住んでくれて、さぞかし母は喜んでいると思う。

その若夫婦に手伝ってもらって、駐車場の屋根(いわゆるカーポート)の清掃をした。

いつのまにやら築13年になって、かなり汚れがひどくなっていた。

年齢的に高所作業が不安になって来たので、若人に上面の清掃をお願いして、

現場監督?は下から指示をしながら、下面の水洗いをした。

すっかりびしょびしょなったが、屋根は綺麗になったし、楽しく作業が出来て爽快だった。

2019年8月6日 鹿島3年次教育

本格的に始まった施工図・製作図教育。

3回目になるが、スタート直後に書かせた図面は正直「どうなることやら」と不安になる出来栄え。

一番の原因は、今の子たちは学生時代からCADで教育を受けるので、手書きに慣れていないということ。

建築士の製図試験は手書きが必須条件なので、多くの受験者たちが時間内に書き切れず不合格になっていると想像されるので、

なるべく多く手書きするカリキュラムにしてある。

過去2年の経験で、2か月後にはかなり立派な出来栄えになるはずなので、楽しみにして講義を進める。

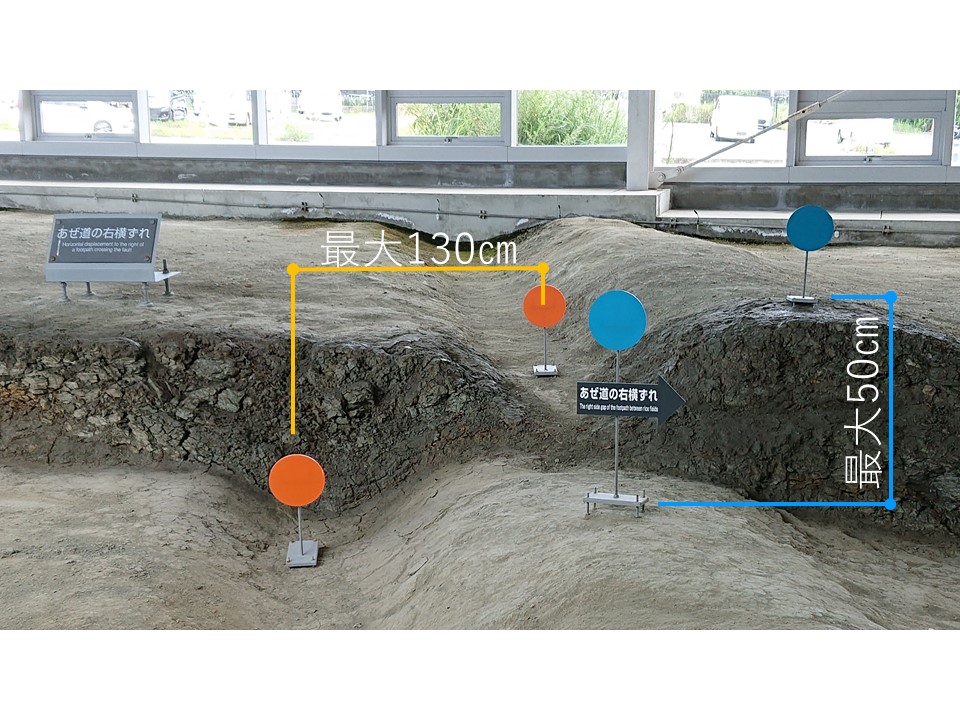

2019年8月5日 淡路島 北淡震災記念公園

文化芸術施設での打ち合わせを終え、西明石に帰る道すがら、

一度見に行かなければと思っていた「ここ」に立ち寄れた。

1995年1月17日に起きた阪神淡路大震災を語り継ぐための施設。

震災直後の写真なども展示されているが、

やはりこの地震の凄さを一番感じるのは断層だ。

この地震では横方向に最大130㎝、縦方向に50㎝ずれたそうだが、

この場所で実際にずれた断層がそのまま展示してある。

幾ら耐震性能の高い建物を作っても、

この断層の上に建っていたら残念ながら耐えられない。

自然のパワーの前には、人間の技術など、

全く歯が立たないことを突きつけられている。

機会があれば書いてみたいが、東日本大震災の時には、

もっともっと強烈に思い知らされた。

2019年8月5日 淡路島 某文化芸術施設

全国公立文化施設協会からの委託業務。今回は、施設の構造に関するアドバイスを求められている。

設計者の意向とそれを受けて施工会社がどのような対応をしたのか、当時の経緯を把握しないと判断できないので、

市の担当の方からお話を伺いながら、色々な資料の提示をお願いした。

今回の訪問で大体の様子は分かったが、更にお願いした資料を確認しながら、よく検討して方向性を定め、

12月に再度お邪魔して、報告できるようにすることにした。

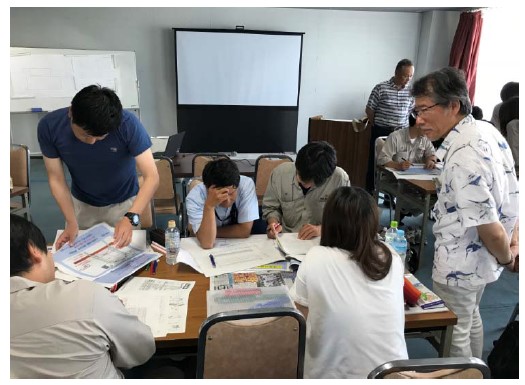

2019年8月2日~3日 鹿島九州支店社員「心を込めたものつくり教育」

昨年から依頼されている講師。

昨年は地下工事であったが、今年は地上の施工計画がテーマ。

私は、鉄骨に関する基礎知識と鉄骨建方計画の勘所を2時間ほどで講義し、

その後、モデル現場の資料を配布し、グループに分かれて施工計画を練り、それぞれの結果を発表する演習。

短時間なので、コストや工程・安全までの検証は無理であるが、

クレーンなどの仮設を選定し、工区割りをし、基本的な施工の流れを定めるところまでは自分たちで考えることが出来たかなと思う。

実際のジョブを担当することになった時に少しでも役に立ってくれることを期待する。

2019年7月29日~9月27日 鹿島3年次教育

私が担当させてもらっている1級建築士2次試験対応を兼ねた施工図の集合教育も3年目を迎えた。

全国に散っている建築系3年生を全員集合させ、1次試験対応からだとほぼ5カ月間の集合教育を実施している会社なんて他にない。

大学で講義をしていると、学生たちから「鹿島は1級建築士試験対応の教育をしているって本当ですか」と聞かれる。

高額な費用を払って専門学校に通って試験勉強をしないと合格できないと言われているので、切実な問題なんだろう。

学生たちの注目度は高いと思われるので、優秀な人材を確保する役に立っているかもしれない。

2019年7月25日 慶應義塾大学理工学部 前期試験

14回の講義(内1回は現場見学会)を終えて、いよいよ試験だ。

学生達が、どんな問題を出すんですか、と探りを入れてくる。

講義内容をちゃんと聞いてくれていれば答えられる問題しか出さないよ、と返すのだが、

自分も試験前になると不安であったことを思い出して、ちょっと懐かしくなる。

2019年7月18~19日 鹿島中国支店

瀬戸内某案件の進捗状況報告と方針確認のため、久しぶりに広島にある中国支店にお邪魔した。

支店長以下建築系幹部との会議なので、岡山営業所の面々は緊張した雰囲気での報告であったが、

個人的には支店幹部とは皆知り合いなので、失礼ながら緊張することも無く話を聞いていた。

仮設ステージを中心にした特殊な施設で、諸々の判断が難しい案件なので、営業所の緊張感は理解できる。

2019年7月17日 鹿島関東支店 大門町2丁目中地区再開発工事

音響定例の後にホール内の仮設計画に関する意見を求められ、侃々諤々議論をした。

図面を見ながら、自分の経験を基に色々な意見を言うのだが、

こちらは一応「先輩」なので、彼らが気遣いしてくれている気配を感じて、

実は押し付けになっていないか、気になってしまう。

2019年7月11日 慶應義塾大学理工学部 現場見学

慶應の13回目の講義。シラバスでは、「制震・免震」の講義予定だったのだが、

たまたま鹿島が、日吉記念館新築工事を請け負っているので、お願いをして現場見学会をさせてもらえることになった。

躯体工事の終盤で、立上りの鉄筋コンクリートはほぼ終わり、屋根鉄骨の建方をしているタイミング。

2か月前の現場事務所との打ち合わせで、工程表を見ながら「鉄筋コンクリート工事は終って、鉄骨ね」と僕が呟いたのを、

所長・副所長が聞いてくれていて、何と当日「壁鉄筋型枠」のモックアップ(原寸模型)が用意されておりビックリ。

なるべく写真や図面を見せながら講義するのだが、いくら一生懸命説明しても「現物」には絶対に適わない。本当に有難かった。

菊池所長、冨川副所長、素晴らしい気配り有難うございました。

ビックリはそれだけでなく、現場見学を終えて教室に戻り学生たちに感想を求めたら、

「来年の子たちが可哀そう」という発言があり、これまたビックリ。

自分たちは、たまたま施工途中で見学ができたが、来年は竣工してしまっているので同じ経験は出来ないないでしょ、という思い。

思わず(抱きしめてはいけないので、抑えたが)素晴らしい!、と反応してしまった。

2019年7月10日 「BIMのかたち」日本建築学会編 出版

鹿島設計本部の柴田氏と何度も打ち合わせをしながら、我々の担当範囲の原稿をまとめてきた本が出版される運びとなった。

200ページを超える本書の中の僅か数ページであるが、建築学会編の書籍の執筆に携わったわけで、ちょっと自慢?の気分。

建築学会の教育手法・技術小委員会委員をされているLIXIL西村氏が「設計・施工」に関する章の施工に関して私の名を出してくれたとのこと。

打診を受けたときは、「なんで俺?」とびっくりしたが、主査をされている芝浦工業大学の澤田教授から熱い思いを伺ってお受けした。

LIXIL西村氏はきっと、口うるさい現場の頑固じじぃがBIMをどう感じているかを伝えて欲しいから私を指名してくれたに違いないと勝手に解釈して、BIM万能の風潮に少々警鐘を鳴らす内容とした。

施工に関する図面は、やはり経験とセンスがないと纏められないし、その図面が纏まっていないと絶対に良いものは出来ないと信じている。

1冊3,000円(税別)と少々お高いが、私にお願いしてもらうと割引になるそうです。

019年7月2日 建設業振興基金

昨年もお受けした技術検定試験委員。作成された試験問題を施工経験者として最終チェックする役。

いわゆる有識者が作成された試験問題なので、読んで、ほぅそう考えるのか、ここを訊いてくるか、と結構楽しめる。

2019年6月30日~7月1日 瀬戸内海某案件

隈事務所の設計内容が具体化してきたので、事前に行わなければならない測量や地盤調査の準備をするために現地に入った。

高松港から船に乗って1時間ちょっとの行程。あいにく天候に恵まれずお世辞にも快適な船旅ではなかったが、

なかなか出来ない体験で新鮮だった。

2019年6月17日、25日 アクトエンジニアリング

今年度も建築技術者教育の講師を引き受けた。

派遣社員向けの講習で、受講者の経験年数・知識レベルが違うので講習内容のレベル設定が難しい。

反応を見ながら説明のしかたを考えるが、上手く行っているか少々不安。

2019年6月7日 隈研吾建築都市設計事務所

鹿島中国支店から、瀬戸内海の某案件に関する依頼を受け、初めての打合せ。

関係者がたくさんいて、まずはそれぞれの関係性を覚えなくてはいけない。

設計提案されている内容は斬新で、どのように造り上げていくのか真剣に考えなくてはならない。

2019年6月1日 ID LIVE at ヤマハ銀座ビル

とうりょう3年目の初日がバンドのLIVEになった。

ヤマハ銀座スタジオで11回目のLIVEで、ヤマハの音響照明スタッフともすっかり顔なじみ。

ステージ上の非日常は、なかなか経験できない。

皆それなりの歳になってきて、いつまでも続けられる訳ではないだろうから、大切にしたいと思う。

2019年5月31日 とうりょう事務所設立から丸2年

恐る恐る踏み出した個人事務所だが、あっという間に2年経ってしまった。

コンスタントに面白いお話をいただいて、感謝・感謝。

2019年5月26~27日 秋田県横手市

某企業との契約の一環で、既存病院の基礎免震層の調査をしにやってきた。

免震層は、予想していたより建端(たっぱ)があり移動が楽に思えたが、

病院の宿命であるが、配管・配線の量がものすごく多く、辿り着けないような場所もあり、所謂「野を越え、山越え」状態で汗だくになった。

前日入りして、B級グルメの焼きそばを食べ、近くの温泉宿で温泉を堪能してきた。

2019年5月23日 九州支店「心を込めたものつくり教育」の事前協議

昨年度「地下計画」の講師をさせてもらったのだが、今年度もお願いしますと言ってもらい、

赤坂見附の本社打合せコーナーで,担当の松元さんと事前協議をした。

今年度のテーマは「鉄骨施工計画」とのこと。

いろいろ話し合って、何が求められているのかイメージが出来たので、ざっと資料を作ることに。

2019年5月21日 鹿島ディテールWG

鹿島の設計部が作製したディテール集に、施工上のノウハウを加えた詳細図を作ろうというWG。

2年前から協力依頼を受けて、お手伝いしてきたある範囲が2018年度版として社内にオーソライズされた。

引き続き他のディテールを検討するということで、改めての今年度からの活動のキックオフ会議。

いつまでも鹿島に関わっているのかよ、と呟かれそうで「本当に私、必要?」と投げかけてみた。

2019年5月16日 慶應義塾大学理工学部

建築生産の概論を終え、いよいよ工種別の施工管理に入っていく。

第一回は、地下工法と土質に関する講義。杭や基礎、掘削工事で必要になる山留工法などを説明し、

最期に、恐らく一番面白くないであろう土質の講義をする。

建物を支える地盤の強度(地耐力)を理解してもらうために、ゴジラを登場させて学生の興味を引く。

予想以上に受けて、気分よく帰って来た。

2019年4月21日 叔父の13回忌

父方の叔父の13回忌がGWに予定されているのだが、あいにく先に予定が入ってしまっていたので、

お詫び方々、愛知県のお宅にお邪魔してお線香を上げさせてもらってきた。

この叔父には随分と可愛がってもらったので、感謝の気持ちが強い。

叔父は、子供がいない親戚の家に加藤の家から養子に行ったのだが、

400年を超える歴史のある家で、そこの家屋が昭和49年(1974年)に重要文化財に指定され、

https://www.pref.aichi.jp/kyoiku/bunka/bunkazainavi/yukei/kenzoubutu/kunisitei/0059.html

その後の維持に大変苦労された。

今は従弟が跡を継いでいるが、やはり大変苦労している。

文化財としての指定は名誉であるが、個人に大きな負担を強いる今の制度は何とかならないものか。

2019年4月19日 日本建築士会連合会 監理技術者講習

田町にある建築会館で行われる講習の講師。

監理技術者は、建設工事の技術レベルを確保するために、

決められた金額以上の工事に、必ず1名配置しなければならない技術者のこと。

一級建築士や一級施工管理技士などの一級国家資格を持ち、

この講習を受けると監理技術者資格を得ることが出来るシステム。

5年ごとに、この講習を受けて更新しないと資格が取り消されてしまう。

法規・安全・品質・環境等々、広範囲の講義を一日缶詰でされるので受講者は疲れる。

飽きさせないように気を遣って講義するのだが・・・。

2019年4月11日 慶應大学理工学部

何故か、縁もゆかりもない慶應大学の非常勤講師をお受けすることになり、第一回の講義。

前期の15回で「建築生産」という講義を行う。ものづくりの難しさと楽しさと責任を伝えられればと思う。

学生の名前を覚えられそうな1クラス30名程度なので、アットホームな感じで講義が出来そうだ。

2019年3月3日 母の13回忌

我が家と姉の家族全員が集まって、お線香をあげた。

母のひ孫達も参加してくれたが、まだチビで一体何が起きているのか分かっていない。

その様子は可愛くて、順に世代が受け継がれていく事を感じた。

2019年3月2日 日建連建築工事適正工期算定プログラム専門部会バーベキュー

日建連が取りまとめ役となり、建築の適正な工期を算定するプログラム作製している。

これのそもそもの企画をしたので、今でも繋がりがある。

私は3年間関って、Ver.2まで送り出したのだが、今年Ver.4が出る予定になって、

いよいよ完成の域に達しつつあるのかなと感じている。

それを担当してくれているメンバーが我が家にやって来て、ベランダでバーベキューをした。

リニアの問題(個人的には問題とは思えず)で、同業他社との交流を控える方針の会社もあり、

全員が集まるわけにはいかなかったが、和気あいあいと楽しい時間だった。

鍋奉行ならぬBBQ奉行というヤツがいることも知り、納得して笑ってしまった。

2019年2月25日 富士教育訓練センター

建築施工の教育をする職業訓練法人の施設が富士山の麓にある。

とある企業から鉄骨工事講習のオファーがあったそうで、そのカリキュラムの内、

座学での技術論の講師を仰せつかって一泊で出かけた。

主目的は職人を育成するための施設なので、実際にクレーンで鉄骨を吊ったりする講習もあり、かなり面白い教育だと思う。

前日入りしたのだが、大変良い天気で富士山が綺麗に見えた。

講習を終えての帰り道に、前から訪れたかった富士山世界遺産センタに足を延ばした。

設計者は坂茂さん。いかにも坂さんというデザイン。

それほど大きな施設ではないが、展示内容は豊富で結構楽しめた。

2019年2月13日 ちょっと早めの母の13回忌

母の命日は3月3日。桃の節句に亡くなるなんて、絶対に忘れるんじゃないわよ、と言ってるように思える。

昔であれば親戚に案内を出して集まってもらったのであろうが、

叔父叔母も亡くなったり高齢になって、集まってもらうのは迷惑かと思い、

姉と二人だけで、愛知県豊橋市にある菩提寺に行き、法要をした。

ついこの前亡くなったように思うが、あっという間に12年経ってしまった。

2019年2月5日 鹿島1年次教育

毎年行われる雪深い新潟での集合教育。

入社してもうじき1年になる、社会人としてちょっと経験を積んで不安と希望を抱えた技術者たち。

自分もそうだったが、1年経って結構分かったつもりになっているので、

実は・・・、と厳しさを伝えることも講師として重要な仕事。

仕事を覚えれば覚えるほど、この先身に付けなければいけない「もの」の多さに愕然とする。

それに気付いて初めて、技術屋としての覚悟が出来ると思う。

2019年1月31日 日建連 改善事例発表会(大阪)

日建連の技術提案制度専門部会が主宰し、毎年東京と大阪と福岡で開催する技術改善発表会。

かつて、この専門部会の主査をさせてもらっていたので、聞きに来て下さいよ、と声を掛けてもらえる。

半分以上は「お愛想」だろうと分かっているが、誘ってもらえると嬉しい。

11月の東京大会も聴講したが、大阪での発表は別の会社が行うので、内容に興味があり出かけた。

かつては、コストを抑えられる技術についての発表が主流であったが、

作業員不足や働き方改革が問題となっているので、生産性向上に関するテーマが多く興味深い。

2019年1月の中・下旬 昔の現場メンバーと

何故か、かつての工事事務所のメンバーが集う会が4つも続いた。

当然だが、皆それなりの年齢になり、それなりの立ち場になっており、近況報告でいろいろ面白い話が聞けた。

責任が重くなってくるので愚痴が多くなるのは仕方ないが、

愚痴が言える仲間がいる幸せを感じているようで、嬉しかった。

私が40歳から55歳までの間に一緒に仕事をした事務所の若手(当時)メンバーなので、

あの時の「私の歳」に、もうじきなる・もうなった・とうに超えた、という話題で盛り上がった。

私も経験したが、自分が昔の上長と同じ年齢になったと気付いた時に、まず感じるのは「不安」。

俺はあの時のあの人くらい技術力があるんだろうか。

この立場を担うだけの技量があるんだろうか。と。

でも歳を取ると分かる。あの時のあの人も同じ不安を感じていたんだと。

みんな、臆せず頑張れ!。

2019年1月11日 新しいお話

東京に本社をおく中堅ゼネコンの役員さんからオファーをいただき、お話を伺いに行ってきた。

設計段階から生産性を織り込みたい。合理的な施工計画を立案したい。

いま建築業界に求められている生産性向上を実現するために協力して欲しい、とのこと。

詳しくお話を伺うと、関東圏の市場環境が変わって来ていると理解出来た。

大手5社は、東京の超大型工事の対応で悪戦苦闘しており、

今までは請負っていた、それなりの規模の工事をお断りしている状況にあるので、

準大手・中堅ゼネコンにこの規模の工事の打診が来ていると思われる。

建築工事は、掘削して、基礎を作り躯体を作って、仕上げをする。

建物が小さかろうが大きかろうが、この手順は同じだが、

規模が大きくなると、「大段取り」など呼ぶある意味特殊なマネージメントが求められる。

このマネージメントをうまく伝えられるのか、考えてしまった。

2019年1月3日 悲しい連絡

朝、大学時代の親友の奥様から電話があり、ヤツが年末の30日に亡くなったと知らされた。

かなり前に癌が見つかり手術を受けたが、術後は順調で、地方にいる友人たちが上京した折には集まって飲んでいた。

2か月ほど前に仕事のことで電話で話した時に、体調はどうだと聞いたら、

「おう、元気だぜ。また皆で飲もう。」と答えていたのに…。

永遠に生きる人はいないことは分かっているが、突然のことで心の整理がつかない。

午後、安置されている斎場に出向きヤツの顔を見てきた。

かなり痩せていたが穏やかな顔で、まるで眠っているように見えた。

何やってんだ、お前、と思わず言葉が出て、あとは涙・涙・涙。

悲しすぎる。

2018年12月22日 一級建築士試験結果

2次試験の製図試験の結果発表が20日にあり、鹿島3年生の結果が判明。

結果は、受験した半分弱が合格したとのこと。1次試験からの合格率は約34%となった。

一級建築士試験の合格率は毎年12~13%なので、それの3倍近い合格率。

間違いなく、集合教育の効果は出ている。

しかし、この一級建築士試験は建築学科を卒業してから2年間以上の実務を経験して初めて受験資格を得られる。

その上、会社が4~5か月も集合教育して初めてこの合格率というのは、制度自体が何だか変ではないのかと考えてしまう。

就職先の企業が実務教育して、その企業が後押しながら本人が改めて相当の勉強をしないと合格できないということは、

卒業後の組織におんぶにだっこ状態で、大学には専門教育の責任は無いのだろうか。

2018年12月20日 東急ホームズ 非木造実戦研修

全6回予定されている研修の3回目。今回のテーマは「総合仮設計画」。

仮設計画を立案するのに必要な項目はたくさんあるので、山盛りのキーワードを説明したら皆さんゲンナリ顔に。

その後、来年着工予定の工事をモデルにして演習を始めたら、一気に活発な意見交換になった。

正直、こんなに盛り上がるとは予想していなかった。よい講習になってよかった。

2018年12月7日 (公社)建設業振興基金 講師

「連携団体職員合同研修会」という講習会で、建築生産の流れが分かる講習をと依頼された。

更に、その苦労と醍醐味も伝えて欲しいとの注文だった。

建築の着工前から、引き渡し・維持管理までの流れを説明しながら、

そこに自分自身が経験してきた苦労や喜びを織り込んで2時間20分。

理解してもらえただろうか。

2018年11月30日 鹿島技術研究所 OB会

1年間だけの研修生なのに、声を掛けていただいて本当に嬉しい。

もっとも、現場の時と本社での総合評価対応で随分お世話になったので、皆さんとは顔なじみで、

ずっと技研にいたかのような顔をして、皆さんと楽しくお話しが出来た。

2018年11月26日 鹿島関東支店

着工した大宮駅東口の大門町2丁目中地区再開発工事。

複合施設で、大・小ホールが計画されているので、施工計画・管理のお手伝いをお願いされた。

最近は教育系の業務委託が続いているので、久々の施工系それも舞台関係なので楽しみだ。

12月から音響定例会議が始まる予定になっているが、水曜日で日大の講義とバッテイングするので、

しばらくは議事録に目を通すだけの、申し訳ない状況が続く。

2018年11月23日 MOTOBAND LIVE at ヤマハ銀座ビル

今年で10回目を迎えた音楽イベント「音楽寅さん」

いろいろ個性的なバンドが参加して、お客さんも一緒に盛り上がる。

今年3回目のヤマハ銀座でのLIVE。自分で作った施設で演奏できるなんて、ホントに贅沢だ。

2018年11月17日 今年第2回の四藤会

日ごろの行いが良いので、天気に恵まれ最高だった。

まぁ、スコアは最高とはいかなかったが…。

2018年11月7日 某設計事務所の先輩と

某県の新庁舎の監理業務を担当しているのだが、施工を請け負っている地元ゼネコンの施工計画に不安が有る、とのこと。

設計図を見せてもらうと、高層の鉄骨造庁舎で非常に密度が濃く、かなりの難工事と思われる内容であった。

施工計画の概要を聞かせてもらうと、確かに?マークがいくつかあり、先輩が不安に思われるのは当然のように思えた。

技術アドバイザーで参加してもらえないかとお誘いを受けたが、先輩の設計事務所が施工計画に口出しすることはおかしいし、

地元ゼネコンにつくのは、先方にしてみれば面倒な輩を抱え込むことになるし、

そもそもその人件費など確保されていないわけで、どう考えても不可能ですね、とお答えした。

大手ゼネコンが大型工事で手一杯なので、中型工事が中小・地元ゼネコンに回っていく構図と思われる。

この状況はしばらく続くのだろうか。

経験不足の会社が施工を担当した場合、品質だけでなく安全についても不安が有るので心配。

2018年11月3日 ID LIVE at ヤマハ銀座ビル

高校の友人を中心にしたバンド。学生時代に3人で活動していて卒業して活動休止。

社会人になってから、メンバーを増やしてフルバンドで活動を続けて、いつの間にか30年を超えるベテラン?に。

音楽の志向は勿論、気心が知れているので楽しい仲間。

2018年10月19日~20日 九州支店「心を込めたものつくり教育」(2)

今回は佐賀県が会場。行きは天気が良くて、富士山が奇麗に見えた。

教育内容は前回と一緒だが参加者が異なるので、出てくる意見が違い面白い。

2018年10月15日 愛知県某市 劇場・ホール施設

全国公共文化施設協会の支援員として訪問し、施設の維持管理・改修工事に関する相談を受けた。

自治体としては珍しいのではと思うが、専門知識を持った外部組織にアウトソーシングして運営されているので、

竣工後16年経つが、特に舞台設備関係の維持管理状況はかなり良好。

当時の施工担当者だったら、綺麗に使ってもらっていると感激するだろうな、と想像。

とは言いながら、経年で痛んでいくことは避けられないし、より良い新しい技術も出てきているので、

優先順位を見極めながら、対応策を提案していこう。

2018年10月7日 MOTOBAND LIVE at ヤマハ銀座ビル

10年以上前から本格的に活動している社外バンド。

某大手デベロッパーの役員を中心としたバンド。

大学の先生やデザイナーなど、多士済々・個性的なメンバーが集まった面白いバンド。

2018年10月3日 鹿島3年次教育

2か月におよぶ講習が終った。1次試験の結果は70%超の合格率だったそうで、集合教育の効果は確実に出ている。

2次試験の設計試験も同様に効果が出てくれることを祈るばかりだ。

2018年9月26日 永田穂さんお別れ会

ホールの音響設計というジャンルを確立し、永田音響設計事務所を世界的な事務所にした方。

大賀ホールの音響設計を永田事務所にお願いしたので、建築中に何度も現場確認をしてもらった。

大賀さんとはNHK技研時代からのお付き合いなので、お二人で楽しそうに話をされていたのが記憶に残っている。

音響設計という技術は、永田事務所の皆さんにきちんと受け継がれているが、一つの時代が終わった感じがして寂しい。

2018年9月19日 日本大学理工学部

建築学科での講義が始まる。いつのまにか5年目を迎える。

「建築構法Ⅱ」という選択講座で、100~150人の2クラスで全15回の講座。

木造、鉄筋コンクリ―造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、PC造他と多岐に亘る構法について教えるのであるが、

それぞれ専門の必修講座が有るので、わたしは「つくり方」をテーマにして、ものつくりの面白さを伝えていく。

建築学科の人気は高いが、施工系を選ぶ学生が少なくなっている。3K・5Kと呼ばれる業界イメージが全ての原因であろう。

施工管理は確かに大変だけど、こんなに面白くて、達成感がある仕事はあまり無いと思う。

その面白さ・楽しさが少しでも伝わればと思いながら講義していく。

2018年9月9日 軽井沢

京都在住の叔父(父の一番下の弟)夫婦と我が家の4人で軽井沢旅行。

叔母のたっての希望で、軽井沢大賀ホールにお願いして見学させていただいた。

竣工して13年。これだけ経っても無理を聞いていただける関係でいられることが凄く嬉しい。

大事に使ってもらっているので、施工者として最高に嬉しい。

2018年8月6日 某設計事務所

ある地方都市のホール建設工事。地下施工計画について意見を求められた。

「敷地に勾配が有る」「地下水位が高い」など結構難しい工事。

合理的な施工手順を考えて、山留計画を纏めなければならない。

技術系の教育も面白いけど、やっぱりこの手の仕事が一番面白いかな。

2018年8月3日~5日 九州支店「心を込めたものつくり教育」

入社2年から12年までの若手技術系社員20名が合宿しての集中講義。今回のテーマは設備と地下工事。

土質に関する講義をして、地下の施工計画についてグループ演習。

班別の演習結果発表は、色々な意見が有って面白かった。

2018年8月2日~10月3日 鹿島3年次教育

建築士製図試験対応と施工図・製作図教育を並行して行う集合教育。

随分以前より現場事務所では、図面の取りまとめを外注施工図会社に委託しており、

社員の手から図面が離れてしまい、社員の図面力が落ちているという懸念から企画された教育。

私は、平面詳細図を中心にSD・AWなどの建具と内装工事、防火区画など法的な必要知識について担当。

2018年7月22日~25日 ミャンマー

2泊4日の弾丸ツアー。昨年も参加したJICAから依頼の現地の建築技能者育成講習の講師。

これから発展していくであろうミャンマーの建築を担う選抜メンバーなので志は高く、よく勉強しており、質問なども的確。

日本の各種基準(JIS、JASS)を紹介し、それを基にした施工技術に関する講習をした。

技術論だけでなく、日本の工事現場で毎日行っている朝礼も取り入れて、品質だけでなく安全確保についても日本式を学ぼうとしている。

住宅街は私の子供のころ(昭和30年代初め)の日本の感じであるが、首都ヤンゴンの中心部には高層ビルが建っているし、

何より全員スマホを持っているので、21世紀だと感じる。

2018年7月19日 四藤会

鹿島の長い付き合いのメンバー。伊藤・加藤・後藤・佐藤(五十音順)で四藤会。

今回、伊藤さんの還暦祝いを開催。気の置けない仲間でのお祝い事はやっぱり楽しい。

昨年から四藤会夫婦8人でのゴルフ会なども始めた。子育ての手が離れた奥方達も楽しんでくれている。

歳を取るのも良いな~と思うこの頃。

2018年7月17日 建設業振興基金

技術検定試験委員を受託し、第1回委員会。詳細は説明できないが、結構面白かった。

2018年7月13日 鹿島 総合評価対応全国大会

鹿島在職中に総合評価タスクチームの責任者をしていたので、OBとして声を掛けてもらった。

本社のタスクチームメンバーと各支店の総合評価担当者が一堂に会しての会議。

懐かしい顔にも会えたし、本当に良い組織になったと感じ満足、満足。

2018年7月3日 アクトエンジニアリング

今年度も建築技術者教育の講師を引き受けた。今年度は数回か。

派遣社員向けの講習で、受け側の経験年数・知識レベルが違うので講習内容のレベル設定が難しい。

反応を見ながら説明の内容を考える。

2018年6月30日 Jack Daniel LIVE

いつもジョイントしているJackのLIVEに今回はIDの3人だけでゲスト参加。

3人の今回だけのバンド名「G3」(ジースリーでもグレートスリーでもなく、じいさん)とした。

オフコースの初期の曲を中心に演奏。フルバンと違って音が少ないので緊張した。

2018年6月28日 日本国土開発

日建連でお付き合いが出来た山本役員から声を掛けていただき、

社内の技術発表会で毎回招聘している社外講師として参加させてもらうことになった。

「なぜ今生産性向上が求められるか」とのテーマで1時間お話しした。

PPTを作りながら、建設業界の置かれた危機的状態を再認識した。

業界全体で対応していかなければ、本当に建設業は絶滅する。

2018年6月21日 日建連 教科書WG

日建連施工部会が編纂した「施工がわかるイラスト建築生産入門」のワークブック編集員を依頼され、

他社の編集員と出版元の彰国社を交えて打ち合わせ。

工業高校・大学生向けに施工技術を分かりやすく勉強できるようになればと。

2018年6月7日 鹿島九州支店 田才さん

8月と10月に予定されている九州支店の「心を込めたものつくり教育」の講師を打診され、事前協議。

今後九州でも増えるであろう大深度工事に向けて、地下の施工計画をメインにしようと。

その後、鹿島九州支店のバンド「ミスファイヤー」同窓会に参加。

このバンドとの関係については、いつか詳しく説明しよう。

2018年6月1日 独立して1年が経った。

個人事務所としてひととおりの経験をして、何とかやっていけそうな気になってきた。

色々な方から声を掛けていただき、有難い限りだ。

自分がどれほど人に恵まれたか、この1年でよ~く分かった。感謝・感謝・感謝。

2018年5月31日 建築士会連合会 監理技術者講習

清水建設での出張型講習。真剣に聞いてもらい感謝。

2018年5月25日 東急ホームズ

第1回非木造技術教育。約4時間の講習を全5回の予定で。

今回は、施工計画と鉄骨工事がテーマ。今後、鉄筋・型枠・コンクリート、工程、安全、施工組織論などを予定。

皆さん真面目で一生懸命聞いてもらえる。

2018年5月24日 八王子某自動車ディーラー

63歳の誕生日に合わせて、13年乗った車を下取りに出して3年落ちの中古車に。

人生やり残しを潰していく計画の一環。いつか乗ってみたいと思っていた過激なエンジンを積んだちょいワル車。

2018年5月19日 ID練習

石神井高校の同級生を中心にしたバンド。昨年12月のライブ以降真面目に練習していなかったが、活動開始。

とは言え、まずは一杯飲むのが主眼。

2018年5月15日 ハリウッド美容専門学校

テナント工事の内容について相談があると連絡を受け、久しぶりにお邪魔する。

色々お話をして、テナント工事よりも講堂の舞台設備更新の方が問題になりそうと判明。

竣工後15年経ち、そろそろ本腰を入れたメンテナンスが必要な時期に。

2018年5月11日 イラストレーター間嶋さん

建築学会の本を書くに当り、イメージが分かりやすいイラストが欲しく、打合せ。

2018年5月10日 東急ホームズ

横浜の某現場に行き、鉄骨建方の様子を確認。取り敢えず、安全と品質についてアドバイス。

間もなく始める非木造技術教育で取り上げるべきポイントがよく分かり参考になった。

2018年4月 鹿島ディテールWG

昨年度からの引き続きで、施工向け標準ディテールを纏める作業。

建築管理本部技術部と東京支店総合プロダクトGrのメンバーが分担して取り纒する。

私は、内装系を担当することになり、まずは鋼製建具について纏める。毎週1回ペースで参加。

2018年4月 日本建築士会連合会

今年度の監理技術者講習が始まった。

http://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/news/2015/2015-07-28-2.html

最初はこの講習会用のテキスト編纂のお手伝いだったのに、いつの間にか講師をうけることに。

建築士会連合会で開催される講習会と、出前型で企業に出向いて開催される講習会があり、いずれにも参加する予定。

鹿島の出前講習もあるが、他社の方にお願いした方が有難味が有りそうなので、遠慮することに。

2018年4月 日本建築学会 建築教育委員会 教育手法・技術小委員会

鹿島A/Eの柴田氏から、唐突にこの委員会で出版する本の共著に参加して欲しいとオファーを受けた。

この本の中の、設計と施工の章を二人で書きましょうというお誘い。

この委員会の委員であるLIXILの西村氏から、加藤が良いのではと名前が出たとのこと。

嘗て一緒に仕事をしたことはあるものの、なぜ私の名前が出たのか謎。

取り纏めは、主査で芝浦工業大学教授の澤田先生。魅力的なお方で、これから面白いことが起きそうな気配がする。

2018年4月 全国公立文化施設協会

平成30年度文化庁委託事業「基盤整備事業」の「専門家チームの派遣」に参加して欲しいとのオファーを受けた。

https://www.zenkoubun.jp/support/advice.html

昨年、2か所の地方自治体にお邪魔して、竣工後20年ほど経ったホール施設の現地調査をした。

維持管理の予算確保が大変厳しい状況にあることは、予想通りであったが、

驚いたのは、日々ご苦労して施設の管理をされている担当者に建築の教育を受けた方がいなかったこと。

地方自治体が建築工事を発注する機会は10数年に一度あるかないかの頻度であろうから、

建築系の職員を採用する余裕は無いとのこと。納得。しかし、大変だ。

さて、ブログとやらを(恐る恐る)始めてみようかな。